该系统以AIS为基础,利用电子海图对海缆路由沿线划定警戒区域,通过软件开发实现对进入警戒区域后停留或是疑似停留的船舶自动报警提示(报警信息同时记录在数据库中,可供查询);同时记录进入禁锚区的船舶的实时航行轨迹,并自动生成该区域可疑船舶列表。基于AIS的海缆综合监控系统的相关信息是通过无线传输模块以点对点的方式传输至各光纤熔接点,再通过电力通信光纤将数据传回电力局海缆监控中心。此外系统还能自动调用视频监控对该区域进行实时现场图像监视。

基于AIS的海缆综合监控系统集成计算机、无线通信、全球卫星定位、电子海图等技术,实现了对海缆的全天候监控。通过集成各类信息,实现对海缆路由区域船舶异常状况的主动报警,并将国际电子海图标准IHO S-57应用到海缆领域,实时更新电子海图数据。

系统自动接收海缆保护区的过往船舶信息,当发现有船舶处于海缆保护区内,并无法满足系统规定的时间和速度时,将立即启动报警程序。系统将自动定位到异常区域,重点监控异常船舶,并及时将情况反馈给有关部门,避免事故发生。在海缆警戒区域的海图上,设置流量统计线,统计过往船舶数量,重点监控流量较大的区域。

现AIS已在国内的主要交直流海缆项目中得到广泛运用,包括南澳±160kV直流海缆工程、舟山±200kV柔直输电工程、如东交直流海缆工程等。

雷达是通过发射电磁波,利用目标对电磁波的反射来发现目标并测定其所在位置和运动状态的设备。岸基雷达监测系统具有受天气影响小、覆盖范围广等优势,配合卫星监控、潜标监控、近岸监控等手段,可实现对海缆保护区的全时监控。由于AIS 系统不能覆盖所有船只,因此雷达系统可以弥补覆盖范围的不足,并且在恶劣天气下可以发现卫星难以发现的目标。

雷达系统主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备等组成。利用岸基雷达监测系统,可以对海缆路由区域内活动的船只进行更精准的监测。海缆运营部门利用雷达数据,可以更好地防止船只在海缆路由区域内违规抛锚,同时对可能威胁海缆的船只事件进行预防,大大提高海缆保护水平。

此外,岸基, 雷达最重要的应用是VTS系统,该系统可提高船舶交通安全水平和交通管理效率以保护海缆设施。VTS系统以岸基雷达为主要探测设备,以数据处理设备为核心,通过通讯手段实时收发船舶交通信息。目前,VTS系统已广泛应用于琼州海峡500kV海缆工程等项目,极大提高了海缆运行状态的监控水平。如何让VTS系统在海缆在线监测体系中发挥更大的作用与优势,提高VTS系统在海缆监测体系中的兼容性,仍需进一步深入研究。

潜标是系泊在海面以下对海洋环境、海上活动等进行近距离监测的海上工作平台。潜标以主浮体为依托平台,采用外置或内嵌的方式安装传感单元,通过通信电缆或海面通信浮标传输数据,实现海洋离岸在线监测。海缆路由监测潜标系统主要用于洋流流速测量、海水温度测量、视频测量等。

洋流速度的测量可以有效监测海洋环境对海缆稳定性、加盖保护物稳定性的影响,实时监测海缆的完整性。海水温度的测量可以有效监测海水对海缆载流量的影响,也可以作为事故状态下故障定位的辅助手段。水下视频监测可直观地监测海缆路由受外力破坏情况,随着相关技术的快速发展,现可实现深水区耐水压摄像、弱光区红外摄像、高清摄像等功能,对于非法捕捞、违规抛锚等行为具有重要防范作用。

目前,国内外对于潜标的研究主要集中于潜标在海洋中的静、动态力学分析,对于潜标在实际应用时的性能表现等方面的研究成果较少。

由于电磁波和光波入水几十米,甚至十几米就迅速衰减,导致无法远距离传播,而声波是海水中唯一能进行远距离传播的能量载体;另一方面,由于水下能见度极低,而水下目标光视觉信息的获取需要较好的光照条件才能实现,因此声呐探测在海缆监测中得到了广泛应用。

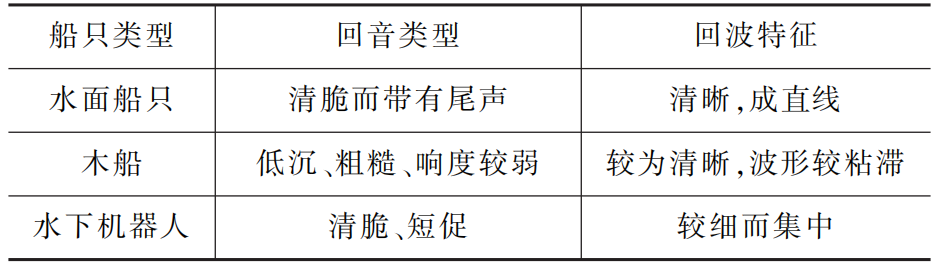

声呐是利用声波在水中的传播和反射特性,对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备。由于不同物体反射声信号的强度和频谱信息是不一样的,声呐的接收设备将接收到的信息经过处理后,与数据库里面的数据进行比对,就能判断出所遇物体的性质和特征,甚至能判别其运动速度和方向,不同类型船只的回音类型及回波特性见表1。

表1 不同类型船只的回音及回波特性

声呐分为主动声呐(回声定位仪)和被动声呐(噪声测向仪),其中被动声呐多用于常规海缆监测。对于基于声呐的海缆在线监测系统,其供电系统需要铺设专用的中低压海缆,通信系统是通过专用的海底光纤将采集到的信号传输至监控中心。因此,在实际使用时,应结合通航、捕鱼情况,合理布置声呐点位,以达到技术性与经济性合理优化的目标。

目前,国内外已有多款声呐设备投入海缆监测的应用场景中,以集成于AUV和遥控潜器(ROV)等载体或海洋“拖鱼”等形式使用。其中欧美厂家研制的声呐设备具有工作深度深(2000m以上)、分辨率高(厘米级别)、抗干扰能力强等优势,但造价和使用成本较高。近年来,国内的声呐技术发展迅速,部分性能与国外同类产品相当,且成本更低,但产品的可靠性等指标仍存在差距,需进一步研究解决。

潜航器体积小、结构紧凑、密封性好,适合深水作业,根据海缆埋深和海底状况,水深至少可达100m,可抵抗相应水压;工作海域水流流速大,潜航器可在不大于2节的流速下工作;潜航器的水中浮力可调,分为正、负、零浮力,以满足不同工况时的需求;潜航器既可由线缆拖拽式供电,也可由自带高能电池蓄电工作,在紧急情况下还具备自控飘浮并报警等功能。

潜航器自配姿态传感控制仪器,埋深测量仪,温度、压力、深度传感器等,能实现对海缆路由的视频监测、坐标和埋深检测、环境参数测量等多种功能。近年来,不少发达国家陆续进行了利用潜航器自动跟踪监测海缆运行状态的工作;同时国产潜航器已经同全球定位系统(GPS)和北斗定位系统相兼容,具有相当高的水下定位精度,可满足应用要求。

近年来,国产无人机技术有了长足发展,在海缆巡视或应急处置等场景下采用无人机操作,可带来诸多优势。相比巡视船的航速,无人机飞行速度更快,尤其是固定翼无人机,可在极短时间内率先到达事发现场。无人机在第一时间搜寻到涉事船舶后,可以盘旋在船舶上方,通过多种方式向其告知此处海缆的位置及重要性,避免锚害风险。

无人机还可同时进行现场核实查证、拍摄取证等工作,提升应急处置能力。无人机体积较小、质量较轻,飞行能耗与运维成本较低,可大大减少巡视船频繁出海的巨大成本,也可降低维护人员海上作业的频率。无人机的广泛应用标志着海缆应急事件处置进入海空一体化、智能化、人性化的新高度。

视频监控具有信息直观、丰富等优点,作为海缆监测体系的重要组成部分,得到了广泛应用。针对用于安全监控的视频录像,不仅要求其能监视到事件的整个宏观过程,还要能够监控到事件发生的每个细节,使监控视频能够作为取证材料更好地为事件分析提供依据。

高清视频监控的技术核心是高速采集摄像机、高速传输网络,及海量存储需求。部分领域应用的高清监控还应配置自动识别功能,以提高无人值守时的监控效率。

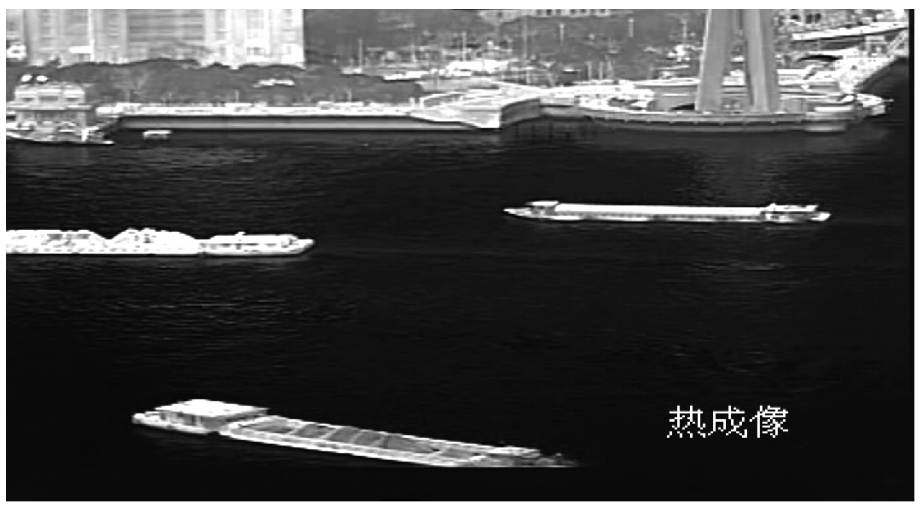

高清视频监视系统只能实现白天清晰监控,为弥补此不足,可采用红外夜视系统实现夜间对海缆保护区近岸海域现场船只通航情况的实时监控。利用红外热成像技术的原理,成像装置可模拟物体表面温度的空间分布并予以实时显示,红外夜视监控影像见图2。

图2 红外夜视监控影像

目前,工业级红外夜视系统监测的有效距离可达十几千米,能准确辨认5km以外的常规物体,具有超灵敏、超长距离等特性。

海缆路由立体全时监控系统是以雷达、卫星、潜标等为主体,结合近岸监控、水下监控等手段,实现全时立体监控功能,其主要结构见图3。

图3 海缆路由立体全时监控

雷达监控系统负责中短距离海面监控,误报率低;卫星监控系统负责大范围海面监控,与雷达监控系统相结合可扩大监控范围,提高监控精度;潜标监控系统负责近距离监控,获取目标细节信息。上述监控系统均具备24小时连续工作、实时传输等功能,因此可实现全时监控功能。近年来,立体全时监控系统还增加了其他辅助监控手段,如水下声呐、近岸视频红外热成像监控、故障定位等。

通过整合上述监控系统,建立以岸台控制为中心的立体监控网络,可实现对海缆路由的立体全时监控,大大提高海缆运行的安全性与可靠性。

皖公网安备 34011102002471号

皖公网安备 34011102002471号